災害別に見る安全住宅のポイントとは? 「地震に強い家」

「地震に強い家」安全住宅のポイント

地震大国と言われる日本。いつ起こるか分からない地震に備えて、日頃から対策をしたいものです。ここでは地震によって家がどんな被害を受けるのかを考え、その対策を紹介します。

- 家の崩壊・倒壊

地震の規模、家の耐震性によっては、家の崩壊・倒壊の可能性が考えられます。命にかかわる問題なので、対策が必須! - 家の損傷

外壁や内壁の亀裂・崩落、建具や設備の破損など、損傷のレベルによっては生活が困難になるかも知れません。できるだけ損傷を少なくする工夫をしましょう。 - 家具転落・ガラスの飛び散りなどの被害

地震によるケガの原因の多数を占めるのが、家具の転落や落下。ケガで避難が遅れないよう、室内の安全対策にも気を配ります。 - 電気・ガス・水道の断絶

被害状況により、ライフラインが復旧するまで日数がかかります。避難物資や身の回りの物を活用しながら生活を送りましょう。

以前から、地震に強い住宅といえば「耐震住宅」という考え方がポピュラーでしたが、最近では、「耐震住宅」に加えて「制震住宅」「免震住宅」という考え方も普及しているのをご存じですか?

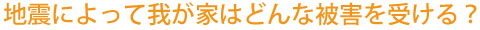

「耐震」は建物の骨組みを強固にして、地震の力に対して、文字通り「耐える」技術。

建物は倒壊しにくいのですが、地震の力がダイレクトに建物に伝わるため負担が大きく、家具転倒の恐れや、余震の度に損傷が大きくなる恐れがあります。

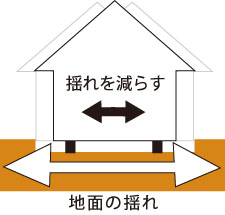

「免震」は建物と地盤の間に積層ゴムなどの装置を組み込んで免震層をつくり、地震の力を建物に直接伝えないようにする技術です。

免震層の働きで揺れが低減され、建物の損傷や家具転倒が少なくなります。

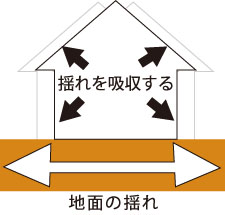

「制震」は「耐震」と「免震」の中間です。建物の内部にダンパーと呼ばれる装置を取り付けることで、地震の揺れを吸収して、建物が受けるダメージを制御します。

それぞれの工法の特徴やメリット・デメリットについて、下の表を参考にしながらご自身の家にあったものを選択してください。

3つの工法の特徴とメリット・デメリット

耐震

- 耐力壁や筋交いを設けて、地震の力に耐えられる強固な骨組みをつくる

- 建物が倒壊にしくい

- 建物に揺れが伝わりやすく、建物内の家具が転倒する可能性も

- 建物の負担が大きいため、繰り返しの揺れが続くと損傷が激しくなる

メリット

従来からある工法で、工事費がリーズナブル

デメリット

地震の力がそのまま伝わるため、建物の損傷や、家具の転倒などの恐れがある

制震

- 壁内部に、地震の力を吸収する制震装置(ダンパー)を設置する

- 耐震より揺れは低減される

- 揺れが低減されるため建物が損傷しにくい

- 余震や繰り返しの揺れに強い

メリット

免震より工事費がリーズナブル

どんな地盤でもOK

デメリット

免震より地震の揺れは低減されない

免震

- 建物と地盤の間に免震装置(積層ゴムなど)を設置する

- 免震装置の働きで、建物の揺れは地盤の揺れと比べると低減される

- 揺れが低減されるため建物が損傷しにくい

- 導入にあたり、一定の地盤の強度が求められる

メリット

揺れが低減されるため、建物の損傷や、家具の転倒などが少なくなる

デメリット

工事費がかかる

地盤によっては導入できない場合も

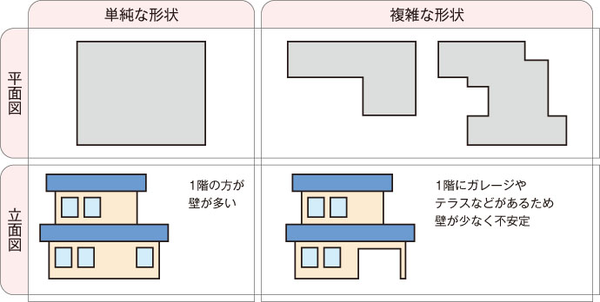

シンプルな長方形から出っ張りの多い形まで、家の形状はいろいろありますが、この家の大まかな形状からも耐震性を意識してみましょう。

地震に強い家の形状とは、平面も立面も「単純な形」が理想的です。平面では、複雑な形よりも長方形や正方形などの単純な形を選びましょう。立面も、できれば上階が出っ張っているような不安定な形は避け、下の階ほど壁が多い、安定した形を選びます。もしも1階部分にガレージや大きな窓がある場合は、耐震性に問題がないか設計担当者に質問しておきましょう。